肩の不調やインピンジメントは、決して局所の問題ではなく、体幹・骨盤・股関節・足部までを含めた全身の連動性の乱れとして現れます。

ピラティスの観点から見れば、これは身体の中心(コア)から末端(肩)へのエネルギー伝達エラーとも言えます。

本記事では、ピラティス的な視点で「肩甲骨の正しい上方回旋」を引き出すための全身の整え方を紐解いていきます。

1. 肩甲骨の安定は「コアから始まる」

ピラティスでは「ムーブメントはコアから始まる」という原則があります。

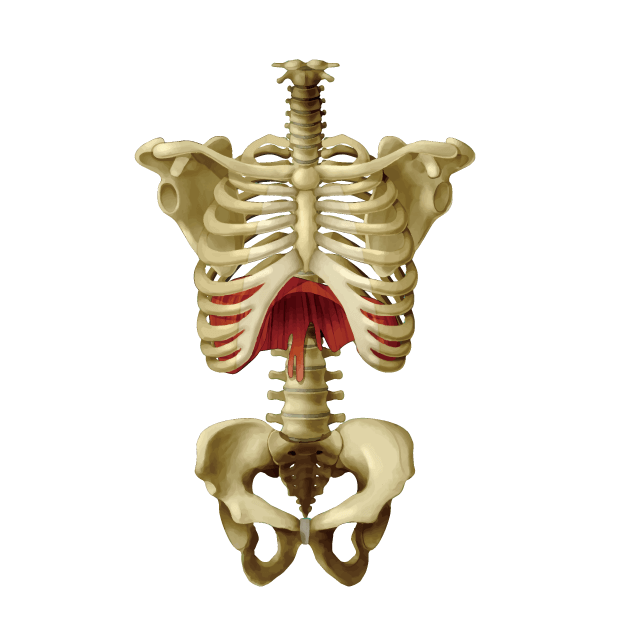

肩甲骨の上方回旋(=僧帽筋上部・下部+前鋸筋のフォースカップル)が正しく働くには、まず**体幹の安定性(=コアの入力)**が不可欠です。

- 腹横筋・内外腹斜筋が活性化されることで、肋骨と骨盤の位置関係が整い、胸郭も安定。

- 胸郭が安定することで、ローテーターカフ(棘下筋・肩甲下筋など)も働きやすくなり、上腕骨頭のパッキングが可能になります。

まさに、ピラティスで重視される「スタビリティを得てから動く」という考え方そのものです。

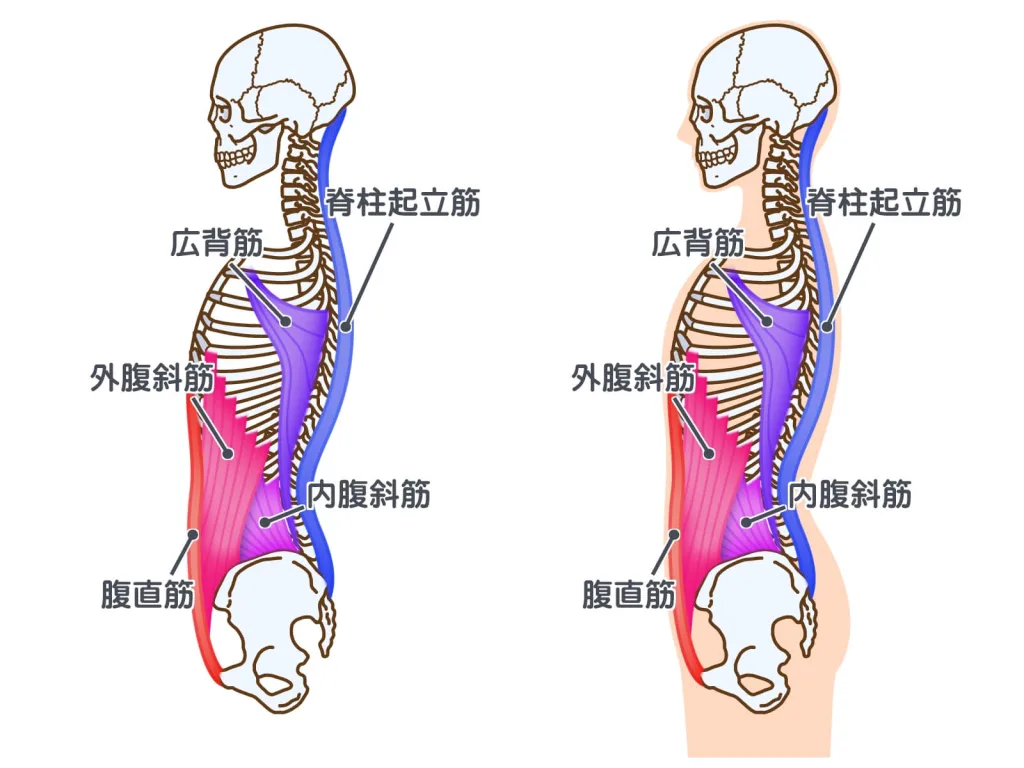

2. 広背筋が肩の動きを妨げる? 〜ストレッチだけでは不十分〜

広背筋は、肩関節を支える重要な筋ですが、その柔軟性が低下していると上腕骨を下方に引っ張り、肩甲骨の正しい上方回旋を妨げ、上腕骨を内旋してインピンジメントを引き起こします。

このとき重要なのは、「ただストレッチをかける」のではなく、骨盤の安定性を伴った状態でエキセントリックに使うことです。

- 広背筋の起始部は骨盤です。骨盤が前傾・不安定である限り、本当の意味で広背筋を“伸ばして使う”ことはできません。

- 骨盤が安定すると、広背筋は胸郭と肩甲骨の間で“しなやかに力を伝える”橋渡し役として働くようになります。

3. 肋骨と股関節の位置関係が肩の安定性を決める

骨盤が前傾し、股関節が内旋していると、以下のような連鎖が起こります:

- コアの入力が妨げられ、腹圧が維持できない

- 肋骨が開いて(リブフレア)、胸郭が不安定に

- 肋骨が不安定になると、前鋸筋の入力がうまくいかず、肩甲骨が胸郭から浮きやすくなる

ピラティスでよく行う「リブケージアームズ」や「骨盤のニュートラル」の練習は、まさにこの胸郭と骨盤の協調を整えることに繋がります。

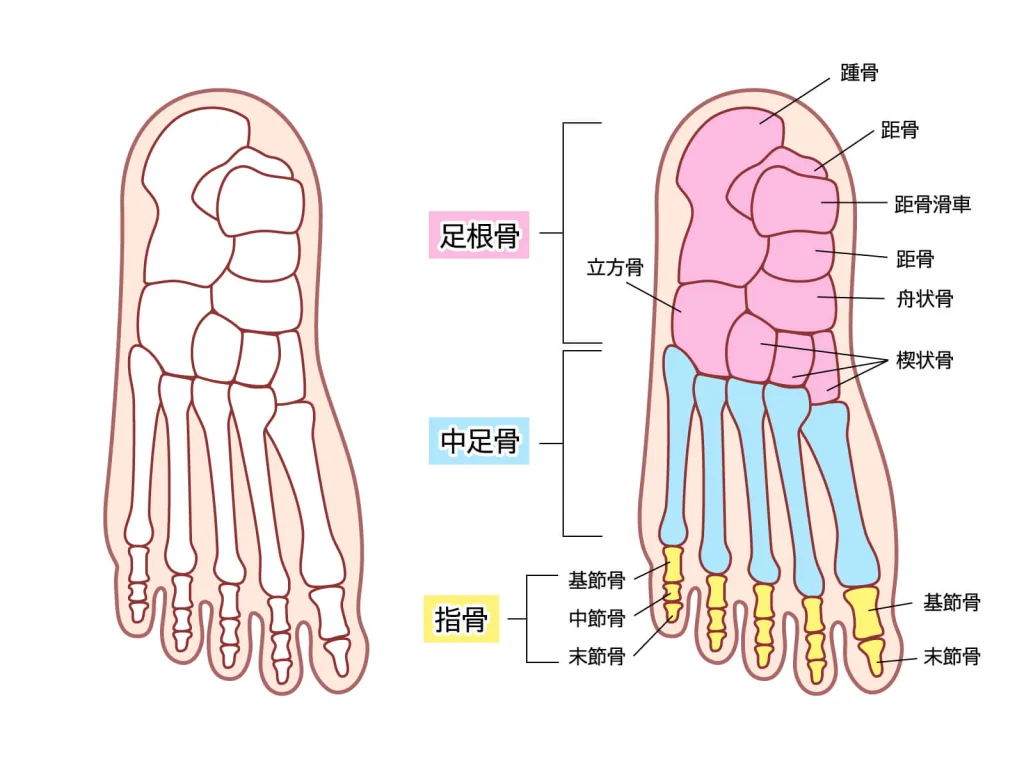

4. 足部アーチとTFLの過緊張の関係性

意外かもしれませんが、足部の安定性が股関節の機能に影響を与え、結果として肩の安定性にも波及します。

- 足のアーチが潰れていると、股関節の外旋が起きづらくなり、TFL(大腿筋膜張筋)が過緊張。特に現場で目にするのは、前足部の過回外が強く、後足部の“適切な回外”が起きないことにより、足部全体が不安定になり、股関節の外旋が制限される。

- TFLが緊張していると骨盤は前傾し、コアが入りづらくなる。

- その結果、肋骨・肩甲骨の位置が崩れ、肩関節の機能にも支障が出る。

ピラティスでの「フットワーク」や「股関節からのムーブメントの組み立て」は、こうした下肢からのエラーを修正するのに非常に有効です。

5. ピラティス的な再教育の順序

肩の不調を根本から改善するには、全身を統合的に見直す必要があります。

ピラティス的な観点では、次の順序でアプローチするのが理想的です。

- コアの再教育(呼吸・骨盤と肋骨の配置)

- 股関節と骨盤の安定性(股関節の分離運動)

- 肩関節と肩甲骨のコントロール(モビリティとスタビリティの再統合)

- 全身の連動を高めるフロー(四肢からコアへの統合動作)

まとめ

肩の問題は、肩だけを見ても解決できません。

ピラティスのように「中心から末端へ」「安定から動きへ」「全身を一つのユニットとして捉える」視点こそが、真に機能的な身体づくりにつながります。

肩甲骨の上方回旋を整えるためにも、まずはコアと骨盤を安定させることから始め、全身のつながりを丁寧に再教育していくことが大切です。